Nur wenige Grimmaer wissen heute, dass sich um den Gesundbrunnen im Stadtwald ein Märchen rankt. Es stammt von der gleichen Verfasserin wie das Märchen von der Tonnenbrücke. Geschrieben hat die Märchen Johanna Zietzschmann unter dem Pseudonym Johanna Frohmut. Schon während des Ersten Weltkriegs erschienen von ihr Gedichte unter dem Pseudonym „Johanna Immerfroh“, wobei die Namenswahlen deutlich auf die schwere der Zeit hinweisen. Über die Autorin ist wenig bekannt. Sie erblickte um 1893 als Missionarstochter das Licht der Welt. Ihr Vater leitete im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Missionsgesellschaft zu Leipzig in einem Dorf nahe Trankebar (Tharangambadi, Südindien) eine Mission mit Arbeitsschule. Ihre Kindheit verbrachte sie daher in Indien, bevor für sie, getrennt von ihren Eltern, ihre Schulzeit in Deutschland bei ihren vier älteren Geschwistern anbrach. Von 1913 bis 1923 war sie als Hilfslehrerin an der Bürgerschule in Grimma tätig und engagierte sich in mehreren christlichen Vereinen der Stadt. Sie organisierte nach dem Ersten Weltkrieg z.B. eine Büchersammlung für die Wolgadeutschen in Rußland und eine Lebensmittelsammlung für bedürftige Alte der Stadt. Später verzog sie nach Ebersbach in die Lausitz, wo sie weiter als Lehrerin wirkte.

Das folgende Märchen entstand 1923 und ist somit noch recht modern. Es lautet wie folgt:

Im kleinsten und niedrigsten Häuslein der Stadt Grimma lebte vor vielen Jahren eine arme Witwe. Die hatte sich nach dem Tode ihres Mannes mit fleißiger Arbeit brav durchs Leben geschlagen, um das tägliche Brot zu verdienen für sich und ihr einziges Kind, den kleinen Hans. Eine Zeit lang war alles gut gegangen. Aber eines Tages, als die Mutter früh aufstehen wollte, um an ihre Arbeit zu gehen, da versagten ihr die Füße den Dienst und sie sank kraftlos auf ihr Lager zurück. Da kamen schwere Wochen für die beiden, wo Schmalhans Küchenmeister war und Frau Sorge ihren grauen Kopf zum Fenster hereinsteckte.

Die Kräfte der Kranken wollten und wollten nicht wiederkommen. Und es hätte schlimm um die beiden ausgesehen, wenn nicht der kleine Hans mit seinen zehn Jahren seiner Mutter eine treue Hilfe gewesen wäre. Unermüdlich war er auf den Beinen. Er hielt das ärmliche Stübchen in guter Ordnung, kochte das Essen und pflegte die kranke Mutter. Wenn die Arbeit getan war, dann setzte er sich ans Bett der Kranken und las ihr aus einem schönen Buche vor. Und die Augen der Mutter, die oft so trübe und besorgt aussahen, blickten mit stiller Freude auf ihren Jungen, der in allen Dingen so unverdrossen und so eifrig war.

Eines Tages sprach die Kranke zu ihrem Sohn: „Lieber Hans, das Feuerholz geht zur Neige; du könntest heute einmal mit dem Tragkorb in den Wald wandern und neues holen. Aber gib acht, daß du recht schön trockenes nimmst, das gut brennt.“ Hans sprang fröhlich hinaus und holte den Tragkorb. Er freute sich, daß er endlich einmal ins Freie wandern konnte; denn oft blickte er sehnsüchtig vom Krankenstübchen aus den Spielgefährten nach, die lustig draußen herumtollten.

Er nahm den Tragkorb auf den Rücken und sagte der Mutter freundlich Lebewohl. Dann wanderte er zum Städtelein hinaus und über die große Brücke in den Stadtwald, der vom rechten Ufer der Mulde herübergrüßt. Bald war er eifrig beim Sammeln, und sein großer Tragkorb füllte sich zusehends. Während er umherspähte und sich bückte, entging seinem wachsamen Auge nichts von der Schönheit des Waldes. Er freute sich an den Buchen und Birken, die im ersten, saftigen Frühlingsgrün dastanden, und an dem Maiwuchs der Fichten. Vor allem aber hatte er ein offenes Auge für die liebe Vogelwelt, die um ihn her lustig pfiff und sang. Als sein Vater noch lebte, hatte er den kleinen Buben oft an der Hand genommen, war mit ihm in den Wald gewandert und hatte ihm die Vögel gezeigt. Seitdem war in ihm die Liebe zu den gefiederten Sängern wach geblieben.

Mit stiller Freude sah er einem zierlichen Schwarzplättchen zu, das auf einem kahlen Buchenästchen hoch oben saß und unermüdlich sein Liedlein zwitscherte. Bald darauf schlug ein lautes „rugruu – rugruu“ an sein Ohr. Er ging dem Klange nach: es war der wilde Tauber, der auf einer hohen Fichte saß und um seine Taube warb. „Kuckuck – kuckuck“ rief es plötzlich nicht weit von ihm. „Hei“, dachte Hans, „ob ich wohl heute den scheuen Vogel zu sehen bekomme?“ Leise schlich er mit seiner Bürde weiter und versteckte sich hinter einer dicken Eiche. Und richtig, er hatte Glück: der Kuckuck nahm seinen Flug auf einen Baum, ganz nahe bei der Eiche. Er ließ sich auf einem Ast nieder, spreizte den bläulichen Schwanz und flog schnell weiter. Und wer mochte der Sänger sein, der unermüdlich „Düdelüo – düdelüo“ vom Baum herabrief? Hans kannte ihn wohl: es war der Pirol, der ebenso scheu wie der Kuckuck war und sich im dichten Laubgeäst versteckte. Der Junge schlich dem Rufen nach und ruhte nicht eher, bis er sie beide erblickt hatte; das leuchtend gelbe Männchen und das grünliche Weibchen. Als er so spähend vor einer Buche stand und nach dem Pirolpärchen hinaufschaute, entdeckte sein scharfes Auge plötzlich ein Loch im Stamm, dessen Eingang sauber mit einem Lehmring eingefaßt war. „Ob dort wohl ein Kleiber wohnt?“ dachte Hans und wartete. Da kam er auch schon angeflogen, der kleine Geselle mit dem bunten Röcklein und dem stumpfen Schwanz. Kopfunter lief er am Stamm herab und schlüpfte in sein Türlein hinein.

Als Hans seinen Korb mit Reisig gefüllt hatte, war er vom Bücken und Umherlaufen, vom Nachschleichen und Spähen müde geworden. Er legte sich zu kurzer Rast unter einer schattigen Buche nieder. Nicht lange, so fielen ihm die müden Augen zu und er schlief fest ein. Da hatte er einen seltsamen Traum. Vor ihm stand eine Lichtgestalt, wies mit der rechten Hand auf eine kleine Wasserquelle und sprach dazu die Worte: „Komm und schlürf vom Trank der Labe, den dir heut des Brunnens Mund! Willig reicht Natur die Gabe; komm, und trink dich hier gesund!“ Und er sah im Traum, wie sein krankes Mütterlein langsam und mühsam durch den Wald geschritten kam. Sie blieb an der Quelle stehen, beugte sich nieder und trank aus der hohlen Hand. Kaum hatte sie einige Züge genommen als sie sich hoch aufrichtete und mit schnellen Schritten heimwärts ging; ganz so, wie sie es in den gesunden Tagen getan hatte.

Hans wollte ihr jubelnd nachspringen; und über dieser raschen Bewegung erwachte er. Verwundert rieb er sich die Augen; verschwunden war die Lichtgestalt! Er lag im grünen Moos unter der Buche, und die Abendsonne warf ihre Strahlen durchs Laubwerk. Er sprang auf und wollte seinen Reisigkorb aufnehmen. Da erblickte er unweit der Buche eine kleine, silberhelle Quelle, die als schmales Rinnsal talabwärts floß. Schnell kniete er nieder und schöpfte mit beiden Händen das erquickende Naß: es mundete ihm gar köstlich und frisch. Und indem er trank, hörte er die Worte der Traumgestalt: „Komm und schlürf vom Trank der Labe…!“; und er sah, wie sein krankes Mütterlein sich gesund trank.

Da nahm er seinen Korb auf den Rücken und lief heim, so schnell er seine schwere Last ertragen konnte; es war als habe ihm der frische Trank neu Kräfte gegeben! Daheim hatte sich sein Mütterlein schon um ihn gesorgt, weil er so lange ausblieb. Als sie ihn aber so fröhlich und mit einer reichen Last beladen eintreten sah, da schwand die Sorge; und sie lächelte ihm freundlich zu. Hans setzte seinen Korb ab; und nun erzählte er seiner Mutter in atemloser Eile sein Erlebnis: den wundersamen Traum von seinem Labetrunk an jener Quelle. „Weißt du, Mutter“, schloß er ganz erregt, „Was ich gern möchte? Ich möchte gern mit dir zu dieser Quelle gehen; ich glaube, sie kann dich gesund machen!“ Müde schüttelte die Kranke den Kopf: wie sollte sie mit ihren schwachen Kräften bis hin zur Quelle kommen?

Doch ließ ihr der Gedanke an die Quelle die ganze Nacht über keine Ruhe. Und als am anderen Tag die Morgensonne hell durchs Fenster schien, da sprach sie zu ihrem Sohn: „Komm Hans, wir wollen einmal versuchen, wie das Auftreten heute gelingt.“ Von ihm gestützt, ging sie ein paar Mal im Zimmer auf und ab. Er spürte wie ihre Hand sich nicht so schwer auflegte wie sonst und wie das Ausschreiten geschwinder war. Da jubelte er: „Mutter komm; wir wollen heute in den Wald gehen! Zur Quelle hin!“ Und wirklich, die Kranke faßte neuen Mut; und machte sich zum Auszug bereit. Wie staunten die Nachbarn, als die Kranke Mutter mit ihrem Sohn langsam die Straße entlang schritt! Er hatte einen kleinen Holzschemel mitgenommen, und immer wenn die Mutter müde war, ließ er sie darauf niedersitzen. So kamen sie; langsam und mit vieler Mühe, endlich bis hinaus an die Quelle im Stadtwald. Und es war, wie Hans es im Traum gesehen hatte: die Kranke beugte sich zur Quelle nieder und trank aus der hohlen Hand. Kaum hatte sie einige Züge getan; als eine frische Bewegung durch sie strömte. Sie faßte ihren Jungen an der Hand; und der Heimweg ging leicht vonstatten, fast wie in gesunden Tagen.

Am nächsten Morgen wanderten die beiden noch einmal zur Quelle hinaus, und am übernächsten auch. Dann aber war auch die letzte Spur der Schwäche verschwunden; und die Mutter ging wieder fröhlich ihrer Arbeit nach. Da war nach Sorge und Not der helle Sonnenschein im niedrigen Häuslein eingekehrt!

Die Geschichte von der seltsamen Quelle aber flog durch das Städtelein; und bald pilgerte alt und jung hinaus in den Stadtwald um sie zu sehen und sich an ihrem frischen Wasser zu laben. Als der Sohn der Witwe herangewachsen war, ließ er aus Dankbarkeit die Quelle in Stein fassen und setzte die Worte darüber, die ihm von jenem Traum her im Sinn geblieben waren:

„Komm und schlürf vom Trank der Labe,

den dir heut des Brunnens Mund;

willig reicht Natur die Gabe;

komm, und trink dich hier gesund!“

Und die Quelle im Stadtwald fließt immer noch und heißt der „Gesundbrunnen“ bis auf den heutigen Tag.

Nach Lorenz wurde die Quelle, welche den Gesundbrunnen speist, erst 1754 entdeckt und gefasst. Seit dieser Zeit wurde dem Wasser eine besondere Heilkraft zugeschrieben. Der Reim über dem Brunnen stammt von Louise Loewe, Frau des Fürstenschullehrers Prof. Loewe und entstand gegen 1870. In den Jahren 1838 und 1841 war der Gesundheitsbrunnen, wie er damals noch genannt wurde, in desolatem Zustand und musste erneuert werden.

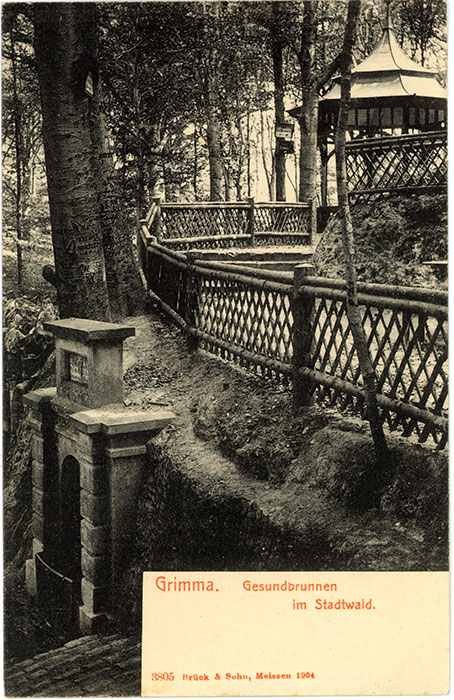

Der Platz um den Brunnen wurde 1857 durch die Stadt mit Bänken versehen. Oberhalb des Brunnens errichtete man im Sommer 1904 eine Musikhalle für Konzerte der Stadtkapelle. Gleichzeitig stellte man unterhalb einen kleinen Springbrunnen her, der heute als Stollebrunnen bekannt ist.

Oberhalb des Brunnens errichteten die Pächter der Hospitalschenke spätestens 1841 ein kleines Café, welches man später Waldschenke nannte. Das Café wurde im 19. Jahrhundert überwiegend in den Sommermonaten bewirtschaftet und über die Jahre immer weiter ausgebaut, bis es nach dem Zweiten Weltkrieg als Materialspender abgerissen wurde.

Peter Fricke, 2021