Texttafeln der Ausstellung

Ausstellung

Gefangen im Großen Krieg

Das geistig-kulturelle Leben im Lager

Bericht über das geistig-kulturelle Leben im Lager Golzern

Ernährung der Kriegsgefangenen

Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen

Die medizinische Betreuung der Kriegsgefangenen

Die Postzensur im Kriegsgefangenenlager

Gefangenenbewachung und Fluchtproblem

Die Postzensur im Kriegsgefangenenlager

Zu jedem Kriegsgefangenenlager gehörte als wesentlicher Teil der Organisation eine Postprüfungsstelle. Sie wurde zu dem Zweck gegründet, den Postverkehr zwischen den Kriegsgefangenen und deren Angehörigen sowie den Hilfsgesellschaften zu regeln und zu überwachen. Die Aufgabe der Postprüfung war die Einhaltung der bestehenden Anordnungen und militärischen Verfügungen, die Verhütung des Einschmuggelns und Aushändigens von Sabotagemitteln und die Aufdeckung aller Arten von Geheimschrift.

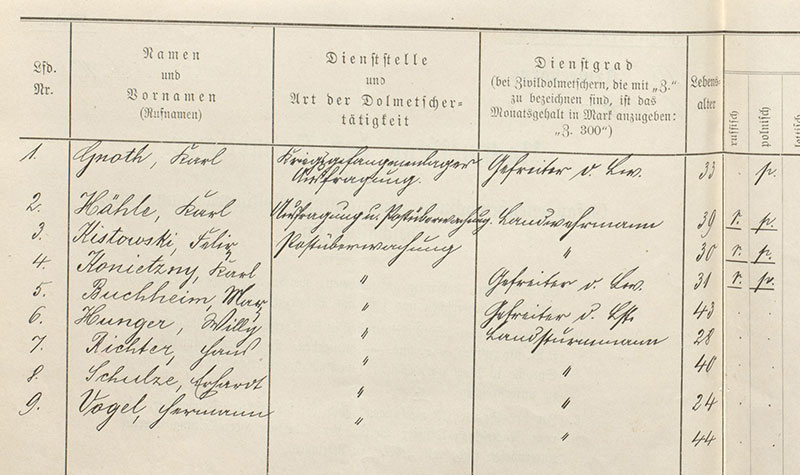

Eine Prüfungsstelle kontrollierte in den Stammlagern die ein- und ausgehende Post auf Inhalt und Häufigkeit. Diese Dienststelle leitete ein Offizier, dem die Dolmetscher für die verschiedenen Sprachen unterstanden. In der Poststelle des Kriegsgefangenenlagers Golzern arbeiteten im Schnitt acht Dolmetscher. Im Jahr 1915 waren dies Karl Gnoth, Kurt Hähle, Felix Kistowski, Max Buchheim, Willy Hunger, Hans Richter, Erhardt Schulze und Hermann Vogel. Postverwalter war Otto Tauchnitz.

Mit Kriegsbeginn gab es für die Kriegsgefangenen noch keine Beschränkungen im Postverkehr. Mit der rasant ansteigenden Zahl der Gefangenen wurde man der enormen Menge an Briefsendungen aber nicht mehr Herr. Am 3. Februar 1915 erging deshalb an alle Lager der Erlass, dass Gefangene nur zwei Briefe mit vier Seiten und vier Postkarten im Monat versenden durften. Die ausgehende Post unterlag aus Angst vor Spionage einer Sperrfrist von zehn Tagen. Keine Beschränkung gab es für den Erhalt von Briefen. Der Versand erfolgte aufgrund gegenseitiger Vereinbarungen portofrei. Jede überprüfte Mitteilung erhielt einen oder mehrere Zensurstempel. Ohne diese war es der Reichspost nicht erlaubt, Briefe und Karten aus den Lagern zu befördern.

Die Kriegsgefangenen durften keine Nachrichten militärischen, politischen oder wirtschaftlichen Inhalts empfangen oder versenden. Alle Mitteilungen mussten logisch, unverschlüsselt und knapp sein. Ein Dritter sollte also nicht „zwischen den Zeilen“ lesen können.

Für diese Vorschriften gab es einen wichtigen Grund: die Gefangenen sollten von ihren Landsleuten nicht zur Flucht oder Sabotage ermuntert werden. Weiterhin waren Texte nicht zugelassen, die Deutschland herabsetzen oder beschimpfen.

Der Postverkehr im Lager Golzern vom Oktober 1914 bis März 1917 in Zahlen:

Briefe:

Eingang: 460.565

Abgang: 500.793

Pakete:

Eingang:228.753

Abgang:143.973

Postanweisungen:

Eingang: 25.279 über 282.257,51 Mark

Abgang: 6.286 über 103.604,25 Mark

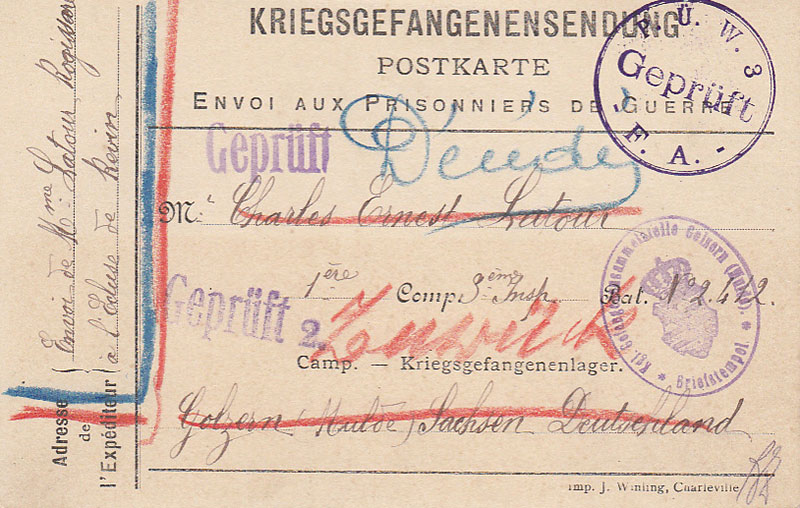

Prüfungsvermerk „Décedé“: Auf dieser Karte wird als Grund der Rücksendung „Décedé“ vermerkt. Der Kriegsgefangene war verstorben.

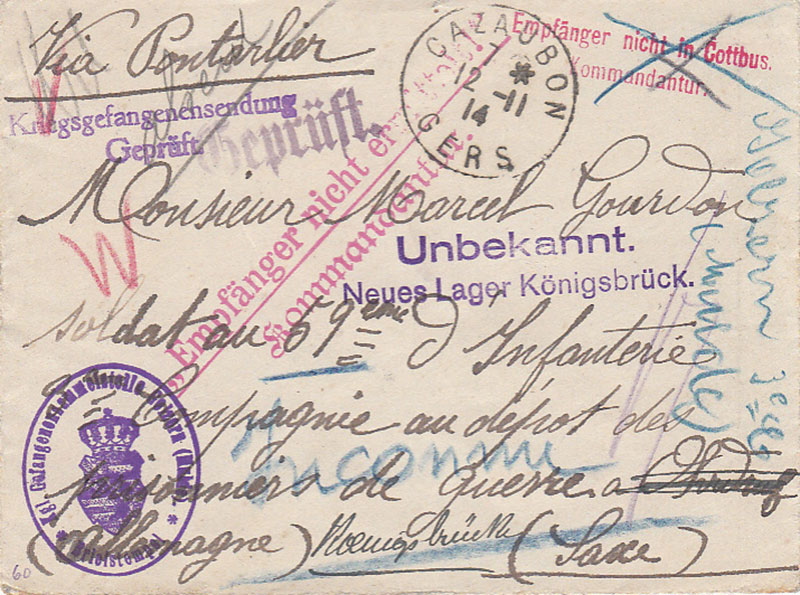

Brief aus der Sammlung Hans Richter: Bei einer falschen Angabe der Adresse wurden die Briefe und Postkarten an die verschiedenen Lager in Deutschland weitergeleitet.

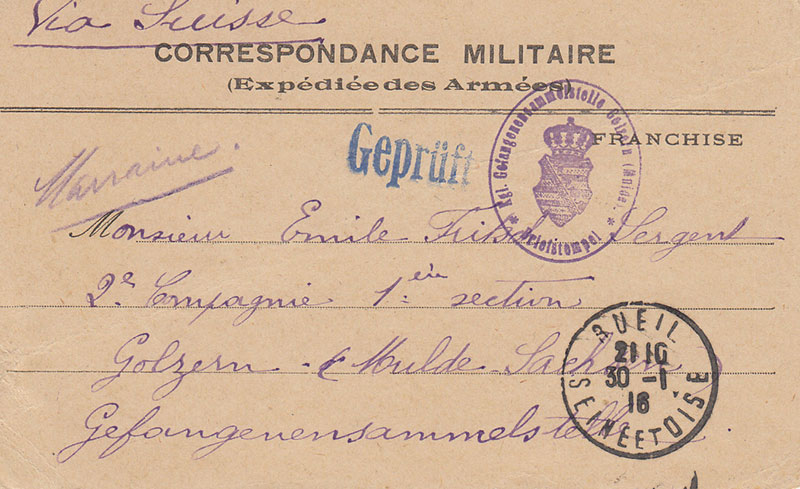

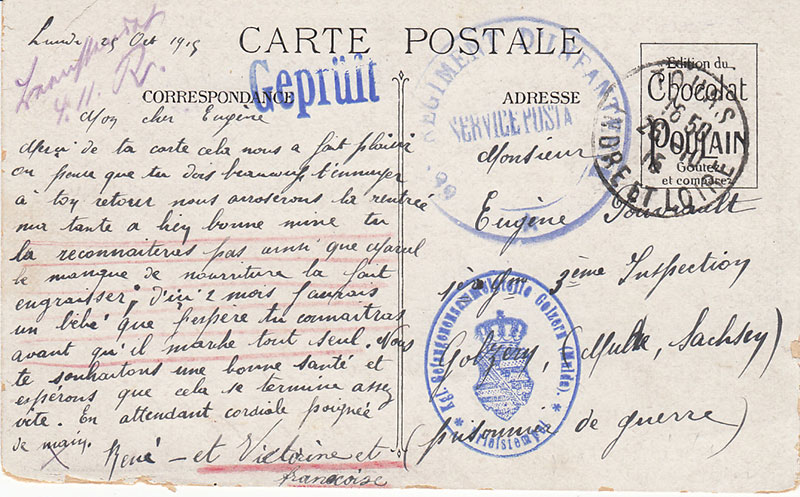

Postkarte aus der Sammlung Hans Richter: In Frankreich und in der Schweiz rief man zur Übernahme von „Kriegspatenschaften“ auf. Die Postprüfer zogen die sich häufende Korrespondenz mit der Kennzeichnung „mariane“ (Pate) ein.

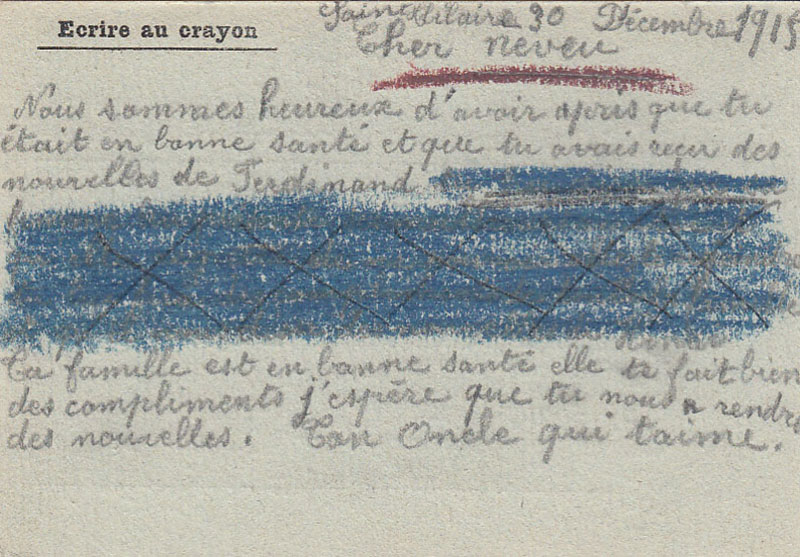

Postkarte aus der Sammlung Hans Richter: Briefe mit „auffälligem“ Inhalt wurden kommentarlos vernichtet, bestenfalls erhielt der Kriegsgefangene die Post mit einer Schwärzung der betreffenden Textstelle und einer Belehrung zurück.

Postkarte aus der Sammlung Hans Richter mit dem Prüfungsvermerk „Beanstandet“. Victorine et Francoise ist eine Anspielung auf den französischen Sieg („francais“ = französischen, „victoire“ = Sieg) und nicht der Absender.

Französische Kriegsgefangene beim Briefeschreiben.

Die Kriegsgefangenen holen in Begleitung eines Wachmanns die Postsäcke von der Post in Golzern.

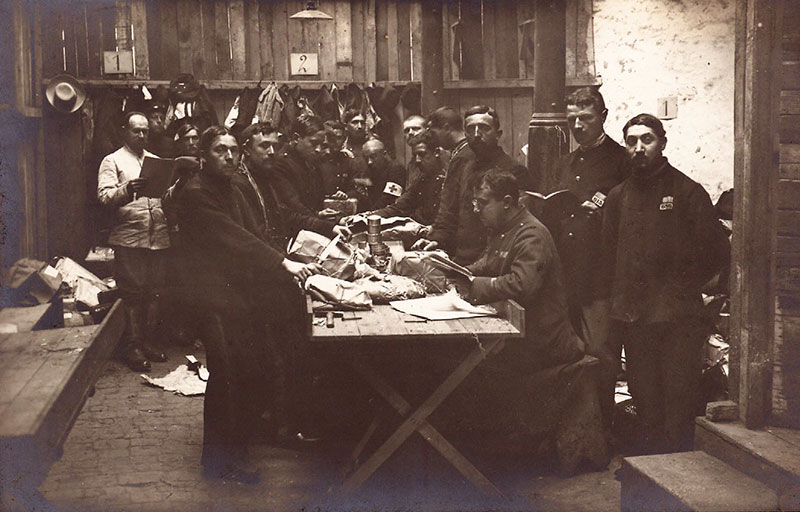

Kontrollraum für ankommende Post: Alle eingehenden Pakete wurden in der Poststelle in Gegenwart der Empfänger geöffnet. Damit wollte man verhindern, dass Werkzeuge zur Flucht oder Sabotage ins Lager geschmuggelt werden.

Aktenauszug Kriegsministerium, Hauptstaatsarchiv Dresden: Auflistung der im Lager beschäftigten Dolmetscher mit Angabe ihrer sprachlichen Fähigkeiten.