Texttafeln der Ausstellung

Ausstellung

Gefangen im Großen Krieg

Das geistig-kulturelle Leben im Lager

Bericht über das geistig-kulturelle Leben im Lager Golzern

Ernährung der Kriegsgefangenen

Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen

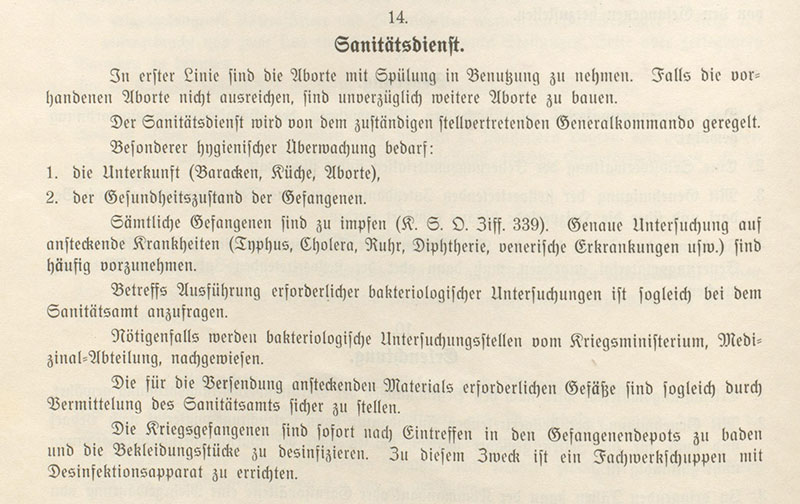

Die medizinische Betreuung der Kriegsgefangenen

Die Postzensur im Kriegsgefangenenlager

Gefangenenbewachung und Fluchtproblem

Die medizinische Betreuung der Kriegsgefangenen

In vielen deutschen Kriegsgefangenenlagern waren im Winter 1914/15 nicht nur Seuchen ausgebrochen, es drohten in mehreren großen Lagern auch schwere Epidemien. Ab Frühjahr 1915 setzte eine panikartige Seuchenbekämpfung ein.

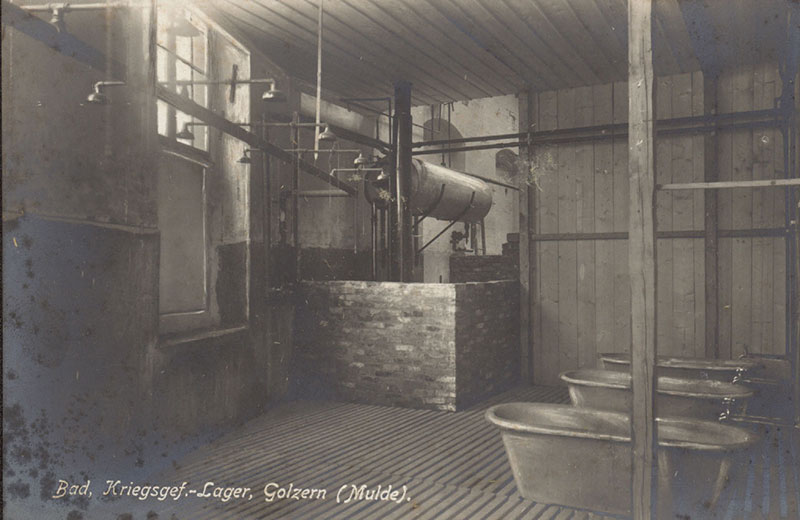

Eine „Anweisung für den Entseuchungsdienst in den Kriegsgefangenenlagern“ wurde schließlich im November 1915 an alle Inspektionen der Kriegsgefangenenlager versandt. Auf 30 Seiten beschrieb sie in allen Einzelheiten die Prozedur, welche jeder Gefangene nach seiner Ankunft von der Front über sich ergehen lassen musste: Alle Kleidungsstücke und Gegenstände waren bei 100 °C in speziellen Apparaten zu desinfizieren. Die Soldaten selbst sollten am ganzen Körper rasiert und anschließend entlaust werden.

Auch im Lager Golzern waren Kriegsgefangene an Typhus und Flecktyphus erkrankt. Um geeignete Räumlichkeiten für die erkrankten Kriegsgefangenen zu schaffen, wurden zur besseren Isolierung auf der Bahrener Flur Krankenbaracken errichtet. Schwerkranke wurden in den Lazaretten in Grimma untergebracht. Von Oktober 1914 bis Mai 1915 starben elf Kriegsgefangene an Typhus und Tuberkulose.

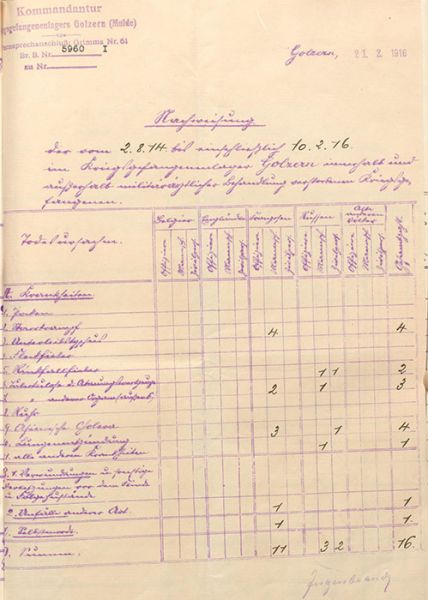

Insgesamt ist für Golzern eine niedrige Sterberate zu verzeichnen, was für eine gute medizinische Betreuung und Versorgung spricht. So waren im Zeitraum von Oktober 1914 bis März 1917 32 Todesfälle zu beklagen. Als Todesursachen sind Typhus, Tuberkulose, Lungenentzündung, Unfälle und Freitod protokolliert.

In den Schutzmachtberichten fanden die deutschen Lazarette eine besondere Würdigung. Gelobt wurden die Organisation und die Pflege der verwundeten oder kranken Gefangenen. In allen Lagern stand eine Krankenstube mit Arzt und teils deutschem, zumeist jedoch in Kriegsgefangenschaft geratenem Sanitätspersonal zur Verfügung.

Eine Statistik, die nach dem Krieg in der Darstellung von Wilhelm Doegen veröffentlicht wurde, beziffert die Gesamtzahl aller bis zum 10. Januar 1919 verstorbenen Kriegsgefangenen auf 118.159. Die Sterberate lag damit bei niedrigen 4,89 Prozent in den deutschen Kriegsgefangenenlagern.

In Golzern ließ die Lagerverwaltung 1915 in unmittelbarer Nähe der Krankenbaracken einen Friedhof für die verstorbenen Kriegsgefangenen errichten. Den Entwurf für den Friedhof lieferte der Regierungsbaumeister Woldemar Vogel aus Leipzig. Im Kriegsgefangenenlager war er in der Verwaltung tätig und hatte den Rang eines Hauptmanns.

Alle Arbeiten wurden ausschließlich von den Kriegsgefangenen selbst ausgeführt. Das schmiedeeiserne Tor fertigten die Gefangenen in der Schlosserei der Schroederschen Papierfabrik. In der Bahrener Flur brachen die Gefangenen die nötigen Steine für die Errichtung des Gedenksteins.

Heute befinden sich noch fünf Gräber auf dem Friedhof in Bahren. Dabei handelt es sich um die russischen Kriegsgefangenen Johann Anosow (24.2.1889-28.6.1916), Jakow Kubic (2.8.1878-7.8.1916),), Boris K. Labanow (22.7.1884- 8.3.1917) und Iwan Karp (22.7.1884-12.3.1917) sowie den serbischen Kriegsgefangenen Mladen Živanović (10.3.1879-8.2.1917. Die in Kriegsgefangenschaft verstorbenen französischen Soldaten wurden im Jahr 1926 exhumiert und nach Frankreich überführt.

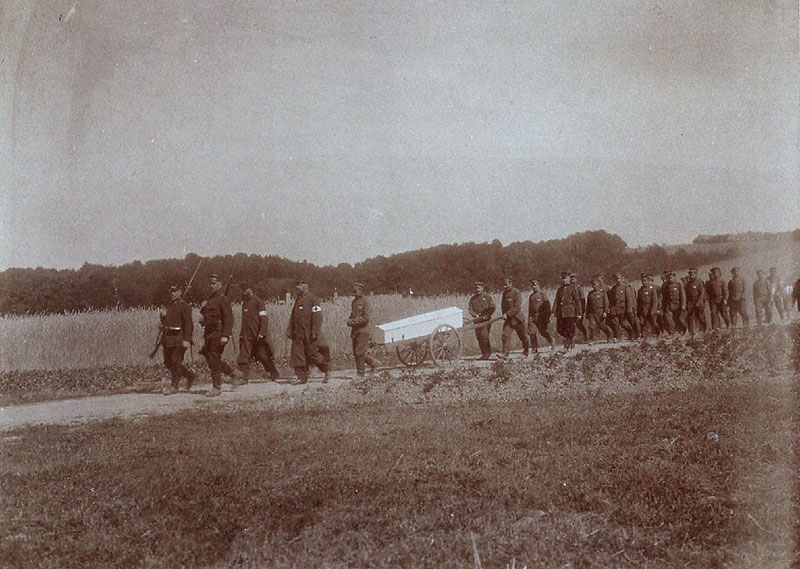

Gang zum Friedhof: Die Haager Konvention forderte die Achtung vor der Person des gefangenen Gegners. Dazu gehörte das Recht auf ein Begräbnis mit militärischen Ehren für jeden in Gefangenschaft verstorbenen Soldaten.

Gefangenenfriedhof: Die Inschrift auf dem Gedenkstein lautet „Pro Patria 1914, 1915, 1916“ (für das Vaterland), „À nos camarades morts en captivité “ (Um unsere gefallenen Kameraden in der Gefangenschaft).

Begräbnis in Nerchau, 1915: Bis zur Errichtung des Gefangenenfriedhofes in Bahren wurden die Gefangenen auf den Friedhöfen von Döben, Hohnstädt, Trebsen oder Grimma bestattet.

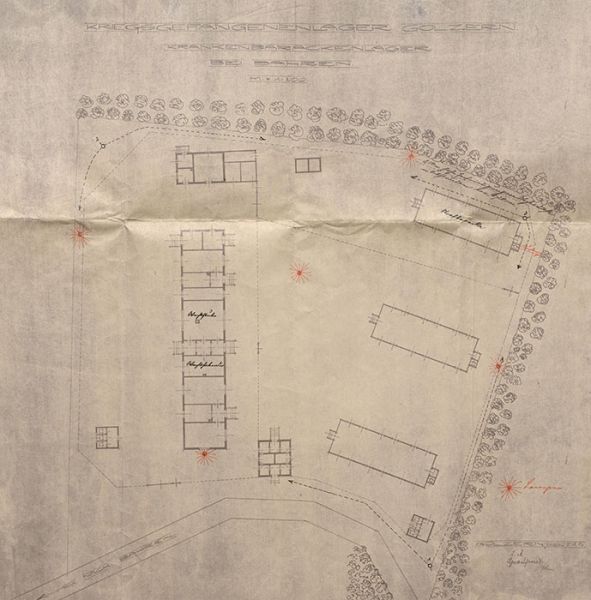

Plan der Krankenbaracken vom 5.9.1916 (Hauptstaatsarchiv Dresden) Das Barackenlager sollte um einen 2,50 Meter hohen Stacheldraht-Zaun und Lampen an verschiedenen Standorten erweitert/gesichert werden.

Auflistung der vom 2.8.14 bis zum 10.2.16 im Lager gestorbenen Kriegsgefangenen (Hauptstaatsarchiv Dresden)

Bau der Krankenbaracken, 1915: Zur besseren Isolierung der Kranken wurden die Krankenbaracken auf der Bahrener Muldenseite errichtet.

Das Bad der Kriegsgefangenen: Das Wannenbad war aus hygienischen Gründen Pflicht.

Anordnungen des Kriegsministeriums vom 15.8.1914 (Hauptstaatsarchiv Dresden)