Texttafeln der Ausstellung

Ausstellung

Gefangen im Großen Krieg

Das geistig-kulturelle Leben im Lager

Bericht über das geistig-kulturelle Leben im Lager Golzern

Ernährung der Kriegsgefangenen

Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen

Die medizinische Betreuung der Kriegsgefangenen

Die Postzensur im Kriegsgefangenenlager

Gefangenenbewachung und Fluchtproblem

Gefangenenbewachung und Fluchtproblem

Bei der Bewachung der Gefangenen wurden in der Regel Landsturmtruppen eingesetzt.

Die Lager waren durch Zäune und Draht umgrenzt, und am Lagereingang wurde jeder kontrolliert. Die Wachen waren mit Waffen und Munition, die Lager auch mit schwerem Waffengerät wie Maschinengewehren ausgestattet. Diese Maßnahmen hielten mit zunehmender Kriegsdauer die Gefangenen in den Lagern jedoch nicht davon ab, eine Flucht zu versuchen. Sie entwickelten nicht nur erhebliche Phantasie, sondern zunehmend auch eine entsprechende Logistik für Fluchtversuche. So wurden selbstgemachte Fluchtpläne und Landkarten, Kompasse und zivile Kleidungsstücke gleichermaßen “organisiert“ und ausgetauscht.

Besonders im Sommer häufte sich die Zahl der Fluchtversuche, während sie im Winter aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen zurückgingen.

Einige unter ihnen wurden nach Fahndungsmeldungen durch deutsche Sicherungstruppen gestellt und verhaftet, manche fielen nur durch Zufall aufgrund ihrer mangelnden Sprachkenntnis auf. Es flüchteten nicht nur französische, sondern gleichfalls auch russische Gefangene. Letztere suchten zumeist den Weg in die sichere Zuflucht der neutralen Schweiz.

Ab Mitte 1916 konstatierten die Lagerverwaltungen dann eine große Zunahme von „Entweichungen“ aus den Arbeitskommandos. Die Gefangenenstatistiken der Lager hielten fortan monatliche Fluchtzahlen fest. Die Meldungen der Lager dokumentierten allerdings auch eine stets ähnlich große Zahl wieder aufgegriffener Flüchtiger.

Das Preußische Kriegsministerium kritisierte regelmäßig die örtlichen Wachmannschaften in den Arbeitskommandos, welche die Gefangenenbewachung nicht sorgfältig und aufmerksam genug durchführten. Die Wachmannschaften gingen zu nachlässig und teilweise freundschaftlich mit den ihnen unterstellten feindlichen Soldaten um.

In der Zeit von April 1916 bis Januar 1917 gab es auch aus den Witznitzer Kohlenwerken und dem Abraumbetrieb Döring und Lehrmann zahlreiche Fluchtversuche. Aus ersteren entwichen sechs französische und 16 russische Gefangene, aus dem Abraumbetrieb sind insgesamt 19 Fluchtversuche registriert. Im Lager Golzern hingegen gab es nur vier Fluchtversuche.

Nach dem amtlichen deutschen Untersuchungsbericht über Verletzungen des Kriegsgefangenenrechts waren bis zum 10. Juni 1918 in ganz Deutschland 313.400 Fluchtversuche Kriegsgefangener unternommen worden, von denen immerhin 67.565 erfolgreich verlaufen sein sollen. Auslöser der Flucht waren Heimweh nach Familie und Heimat und zu harte Arbeitsbedingungen im Kommando.

Der Lagereingang wurde streng bewacht. (StA. Leipzig)

Der „unerlaubte Verkehr“ zwischen der Bevölkerung und den Gefangenen entwickelte sich zum Dauerproblem der Behörden. Alltagskontakte zwischen Gefangenen, Arbeitgebern und zivilem Umfeld ließen sich in den Arbeitskommandos kaum vermeiden.

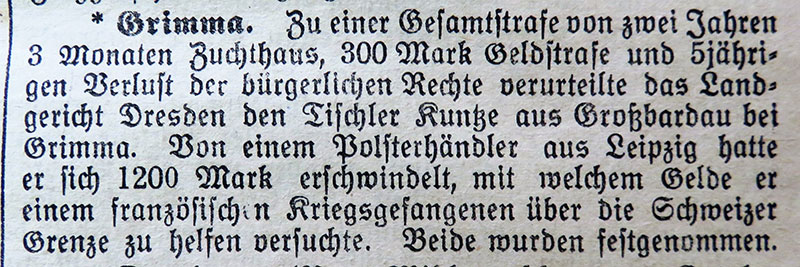

In den „Nachrichten für Grimma“, hier aus dem Jahre 1916, wurden die Entweichungen aus den Arbeitskommandos veröffentlicht.

Gruppenaufnahme: Soldaten der Wachmannschaft zusammen mit den Kriegsgefangen auf dem Lagerhof. (Bernd Voigtländer)

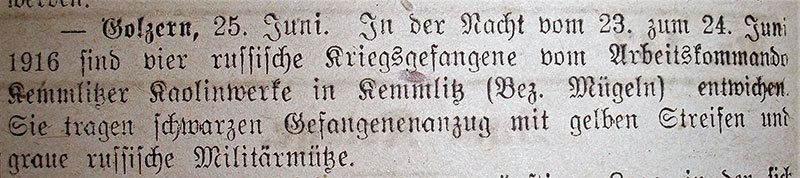

Aktenauszug Hauptstaatsarchiv Dresden: Die Flucht des russischen Kriegsgefangenen Nikolaus Libusow aus dem Niederlausitzer Kohlenwerk „Kraft II“ am 7.2.1917 endete tödlich. Libusow wurde nach mehrmaligem Anrufen erschossen.

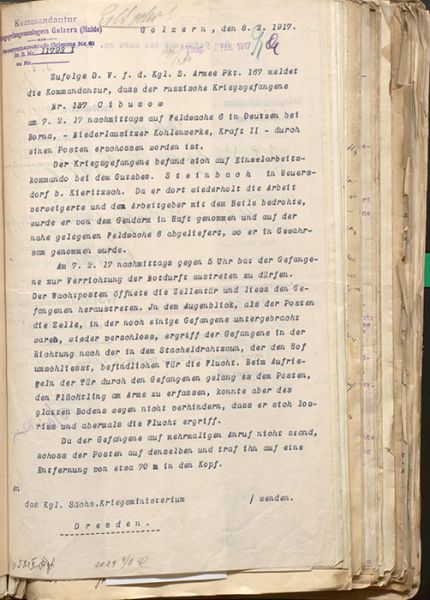

Aktenauszug Hauptstaatsarchiv Dresden: In einem Bericht musste der Fluchthergang und das Verhalten der Wachmannschaft festgehalten werden. Meist erfolgte die Flucht in der Nacht – aus den Quartieren oder der Nachtschicht in den Betrieben.

Die Wachmannschaft der 1. Kompanie des Landsturmbataillons Döbeln posiert für ein Foto vor dem Lager Golzern. Solche Aufnahmen schickten die Soldaten gern an ihre Freunde und Verwandte. (Bernd Voigtländer)

Lagerhof mit Bretterzaun als Sichtschutz: Der preußische Kriegsminister Erich von Falkenhayn ordnete am 6.9.1914 an, dass alle Kriegsgefangenen schärfstens zu bewachen sind. Jeder Verkehr mit Zivilpersonen sollte unbedingt ausgeschlossen werden.